うずら卵の価値をあげ、ブランドサイトのPVは7倍に

理念浸透を目的に挑んだ国産うずら卵の

ブランディングとは?

株式会社サンコー/三浦事ム所櫻山 貴文 三浦 路夫氏

Profileプロフィール

◆櫻山 貴文

株式会社サンコー代表取締役

一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会1級資格取得者

1966年名古屋市生まれ。

1989年明治大学商学部卒業後、富士通株式会社でシステム営業担当。

1994年父(創業者)が経営する印刷会社にUターン転職。

2003年11月代表取締役に就任後、ファブレスを選択し業態変革。

現在は「ブランディングは日本を救う!」という信念を掲げ、ブランド構築のプロフェッショナルとして中小企業経営者ならびに組織変革の中核を担うビジネスパーソンを対象にしたブランディング支援業務に特化。

2020年『ブランディングは中小企業を救う! 思考を習慣化する心理学』(セルバ出版)上梓。

2024年度のBRAND MANAGEMENT AWARDでは「国産うずら卵のブランディング」で中小企業庁長官賞を受賞。

◆三浦 路夫

三浦事ム所代表

一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会 ミドルトレーナー

2003年三浦事ム所設立。

朝日新聞社様のイベントポスター、Billboard Classics様のイベントポスター、万作の会様のイベントポスターなど、一流アーティストや伝統芸術のイベント広告を中心にアートディレクション業務に従事。

2015年より経営戦略の風上からクリエイティブに関わる必要性を感じ、ブランディング専門のデザイン会社へ事業転換。

最近の主な仕事には、隈研吾氏が代表理事として代々木競技場の世界遺産登録を推進する、一般社団法人G.Y.S.C.のロゴ、およびブランドデザイン全般を制作。

2024年度「BRAND MANAGEMENT AWARD」では「真のエシカルを実践した肉屋のブランディング」で準大賞・最優秀賞を受賞。

また「国産うずら卵のブランディング」で中小企業庁長官賞 受賞。

国産うずら卵のBtoB業界で39%の市場シェアを誇る天狗缶詰。

同社では「食を通して人を幸せにする」「真摯に向き合う」という理念の浸透を目的にブランディングに着手。

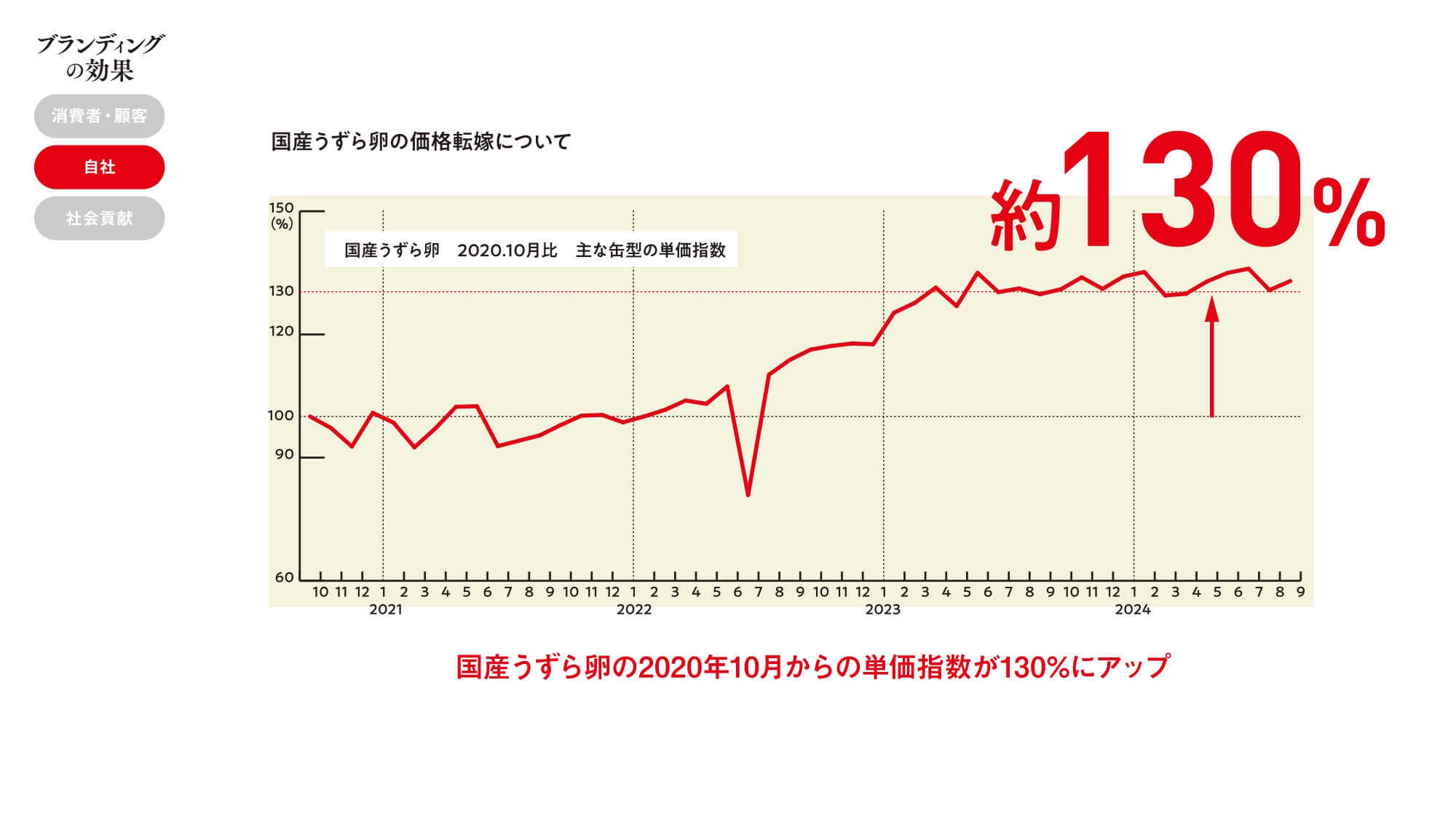

精鋭を集めたブランディングチームを発足し、うずら卵事業のブランド強化を目指して様々な取り組みを行い、缶詰の単価アップやブランドサイトのPV向上などを実現しました。

プロジェクトを担当したブランドアーキテクトファームD2Bのサンコー代表取締役の櫻山貴文氏、三浦事ム所の三浦路夫氏にお話を伺いました。

各部門から精鋭を集めブランディングチーム結成

本日は、2024年度「BRAND MANAGEMENT AWARD」で中小企業庁長官賞を受賞した「国産うずら卵のブランディング」について、お話をお伺いできればと思います。

まずは今回のブランディングの背景について教えてください。

櫻山:「国産うずら卵のブランディング」は、国産うずら卵のBtoB市場で39%のシェアを誇る天狗缶詰様のブランディング事例です。

同社は愛知県名古屋市に本社を構える、社員数約300人、売り上げ120億円の創業100年を超える老舗中堅企業で、過去には「おでん缶」というヒット商品も生み出しました。

「食を通して人を幸せにする」という企業理念と「真摯に向き合う」という経営理念を掲げており、今回のブランディングは現社長の「理念浸透を更に加速させたい」という思いや「社員を巻き込んでいく」という思いがきっかけでスタートしています。

この2つの思いを受け止めて、我々がチームブランディングを推進、支援することになりました。

ブランディングは、まず社内の各部門から社長自らが選抜した精鋭によるブランディングチームを結成しました。

そしてチームメンバーが自発的に話し合った結果、「うずら卵事業」のブランド強化を目指し、製品の価値向上を進める方針を決定しました。

同社のBtoBのうずら卵事業のシェアは約4割を占めていますが、コロナ禍で大手供給先である学校給食がストップしてしまい、過剰在庫に悩んでいたのです。

また、生産者も存続の危機に瀕していました。

こうした状況を受け、同社では「生産者とともに業界全体の持続的な発展を目指していく」ことをブランディングの目的に定めました。

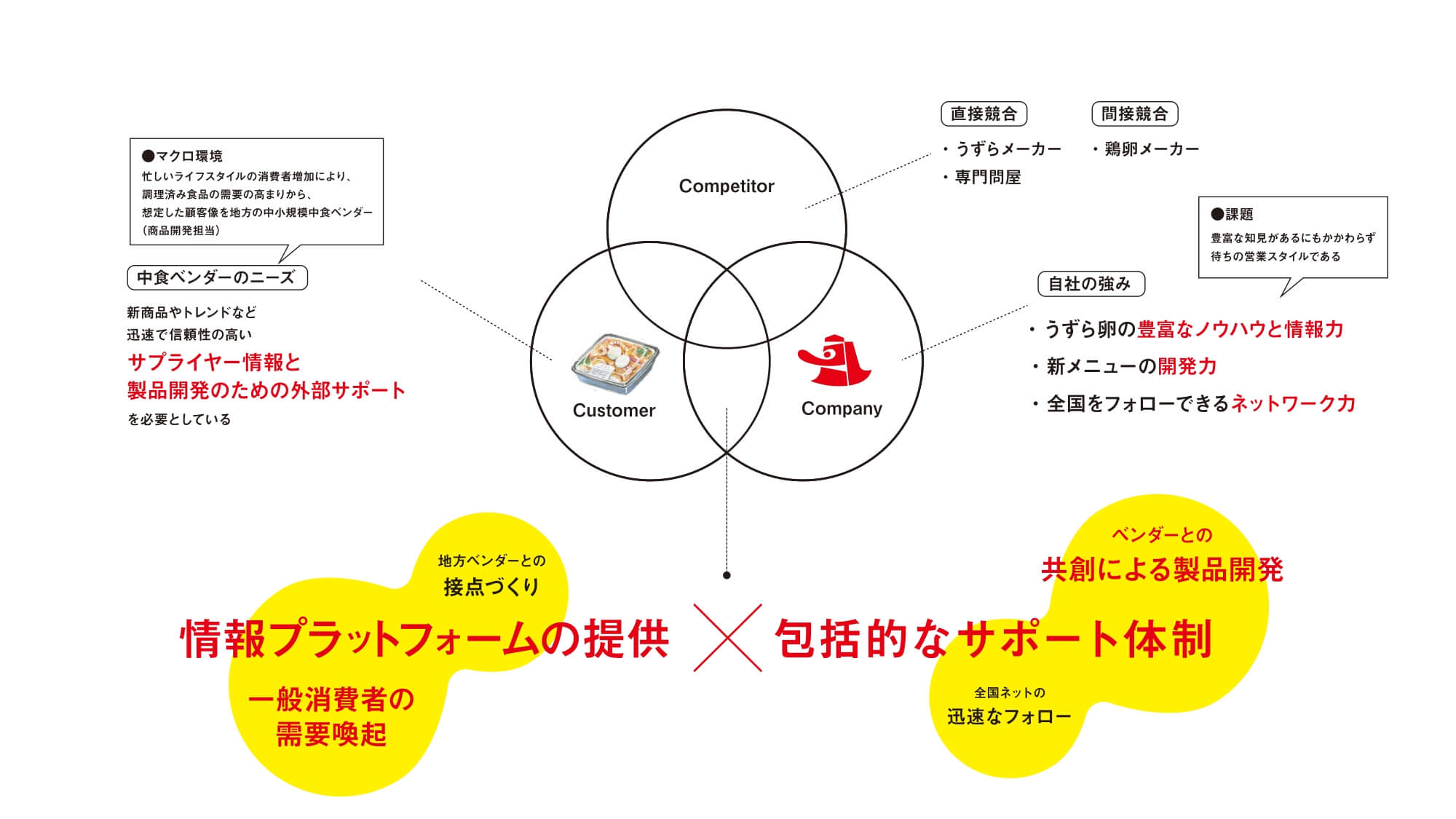

一般消費者の需要喚起を促し、BtoBの拡大を目指すこと。

そしてペルソナと共創して新しい価値を提供し、市場拡大につなげること。

これによって価格転嫁と需要増につなげようと考えたわけです。

うずら柄をブランドカラーに

櫻山:

まず市場環境分析を行い、想定するお客様を中食ベンダーと設定しました。

競合は、うずらメーカーや専門問屋、さらに鶏卵メーカーも視野に入れています。

そして自社の強みは、100年の伝統を誇る中から得たうずら卵の豊富なノウハウと情報力、新メニューの開発力、全国展開を基盤にしたフォロー体制やネットワークと捉えました。

中食ベンダーのペルソナは、年商50~100億円の中食総菜ベンダーの商品開発部門に所属する「藤谷美桜さん」と設定。

このペルソナから「食の未来を共に育む うずら卵のコンシェルジュ」と思われたいと考え、これをブランド・アイデンティティに掲げ、具体的なアクションがスタートしました。

三浦:

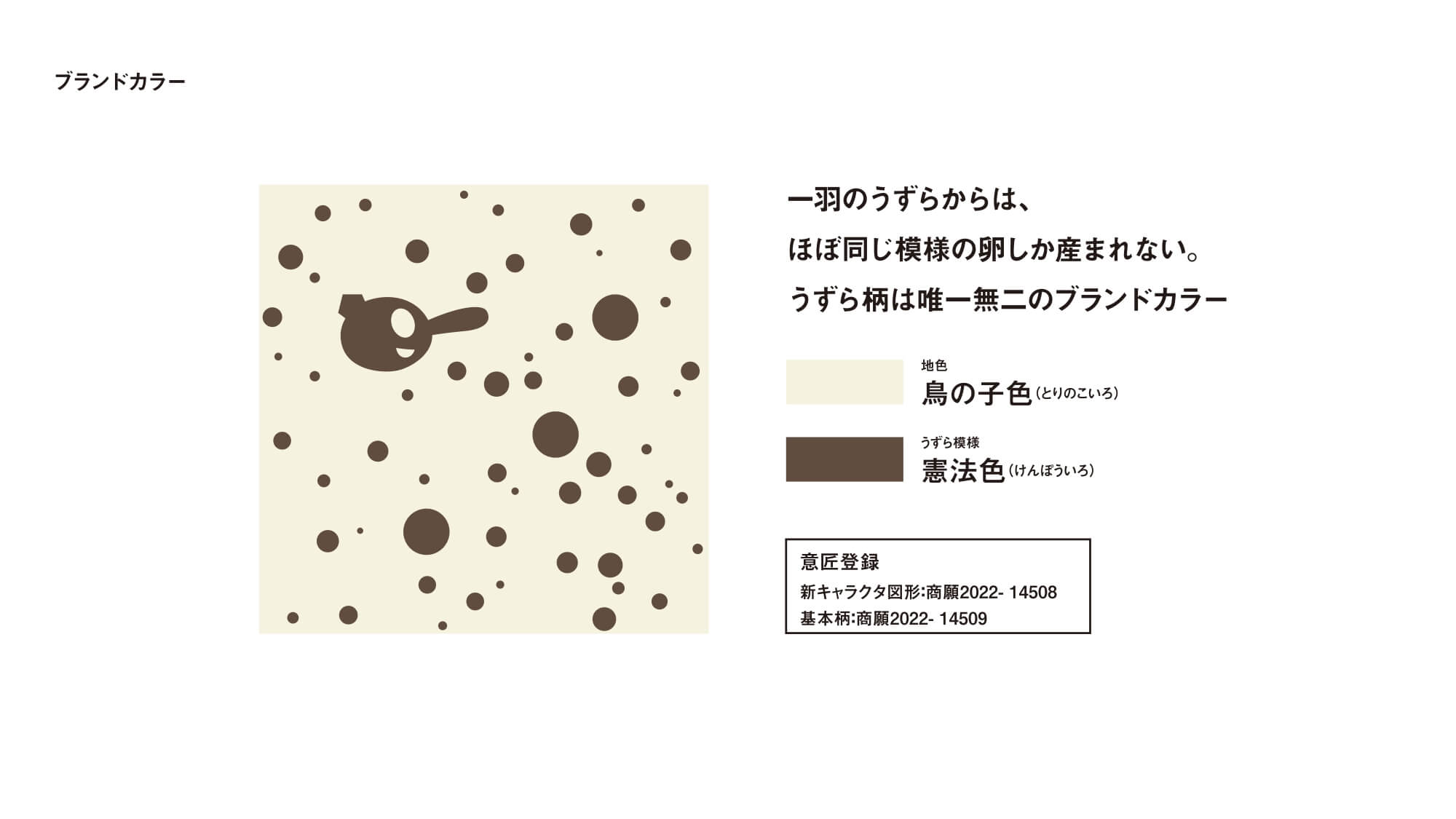

ブランド要素を決定するにあたっては、すでに同社にはほかの商品のキャラクターやオリジナル商品が数多く存在していたため、事業ロゴやネーミングを増やしてもブランドが浸透しづらいのではないか、という懸念がありました。

そこで、ロゴに変わるブランドの推進力となる要素を模索した結果、単なるブランドカラーではなく、一目でうずら卵の事業だとわかるように「うずら柄」をブランドカラーとするアイデアが生まれました。

一羽のうずらからはほぼ同じ模様の卵しか生まれないため、うずら柄は唯一無二のブランドカラーと言えるでしょう。

タグラインは、消費者向けのキャッチフレーズ「小さな卵の大きなチカラ」をBtoB向けに変換し、「小さな卵でいちずに応える」としました。

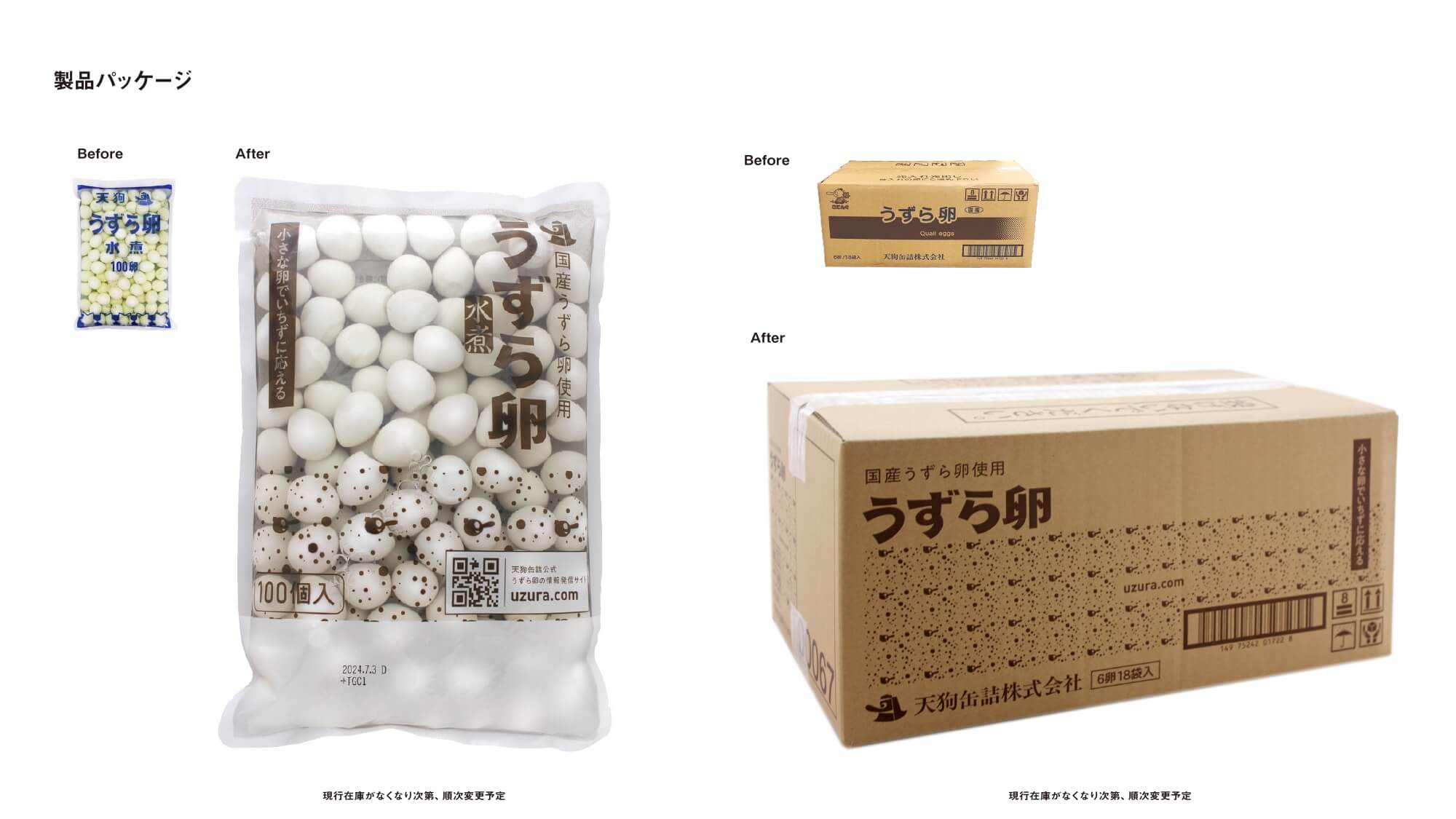

そしてこの2つのブランド要素を展開していくにあたってマニュアルを作成し、製品パッケージや段ボールなどに展開していきました。

また、社員各自のコンシェルジュ宣言を入れられるスペースを設けたブランドブックも作成し勉強会で配布しました。

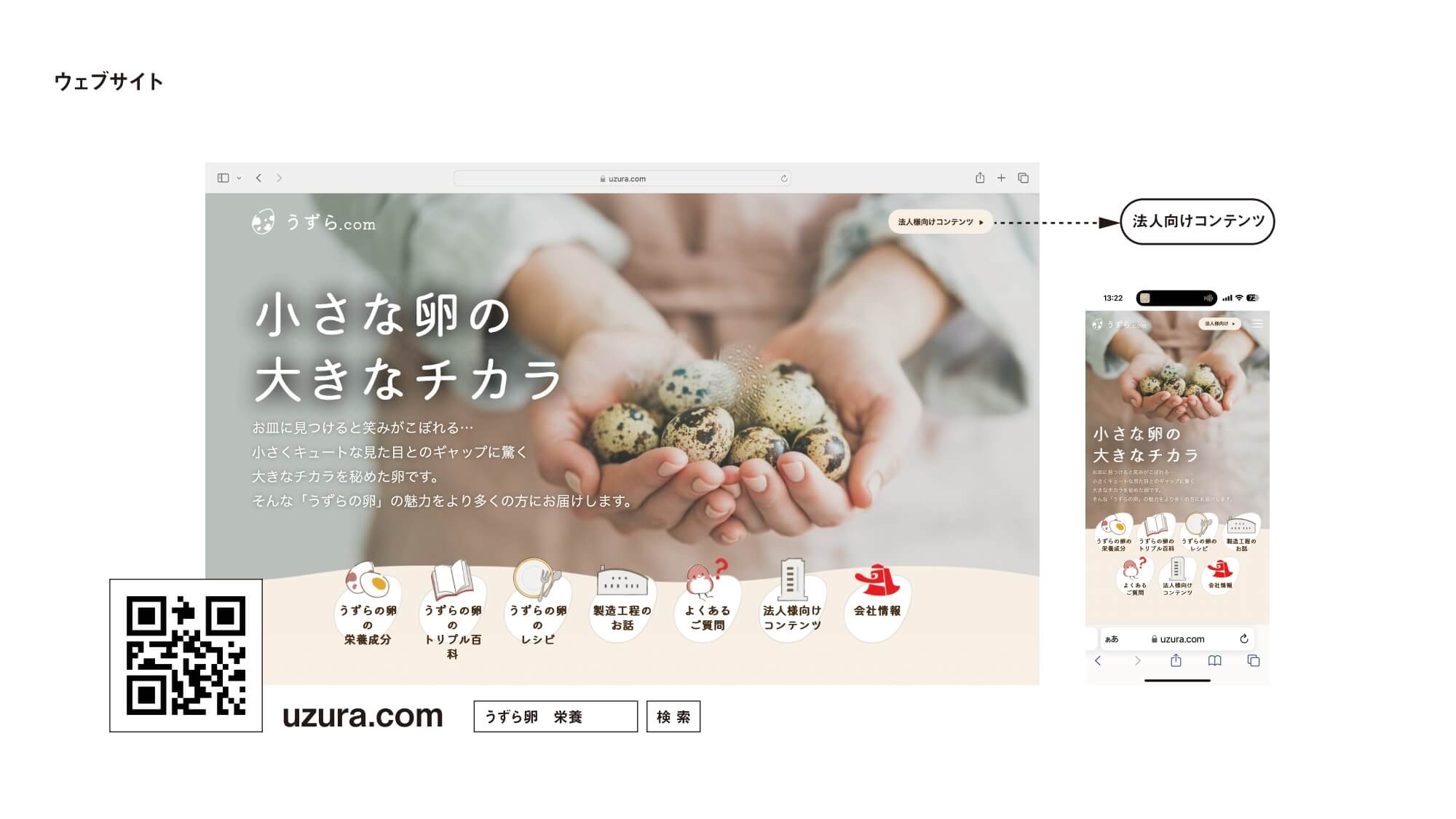

さらに「uzura.com」というドメインを取得し、ウェブサイトを起点として「一般消費者の需要喚起」「共創による製品開発」につながるブランド体験設計を構築しました。

その中に「うずらは実は栄養価が高い」という内容のページがありますが、そこを狙ったキーワードとして「うずら卵 栄養価」「うずら 栄養」などでgoogleの検索でも順位1位になっています。

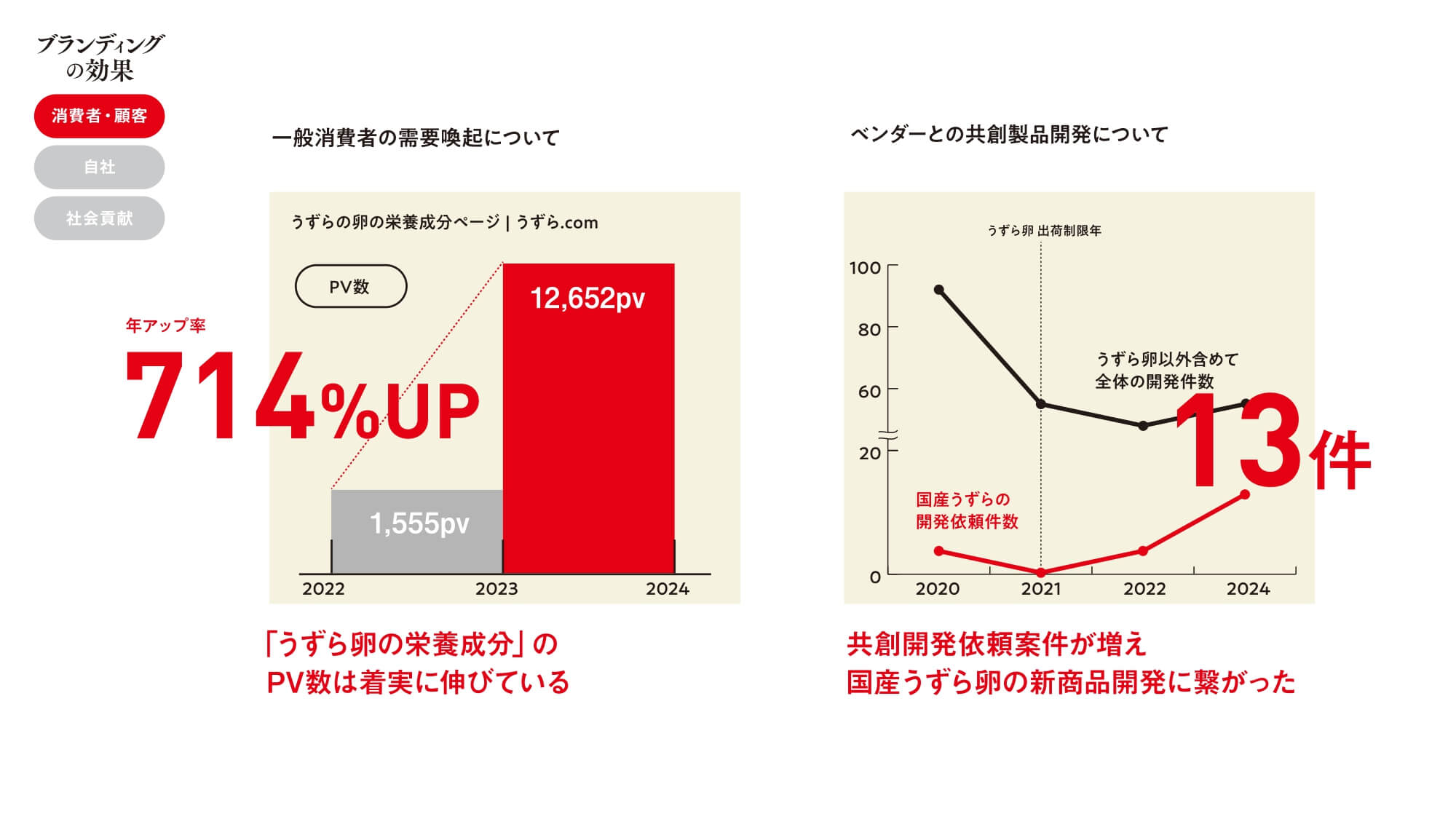

ブランドサイトのPVは1年で7倍に

三浦:ブランドサイトのPVは、公開から1年後に7倍になりました。

また、中食ベンダーとの開発案件は、上半期だけで13件に。

そして、うずら卵の生産者さんからの買取価格も3割上昇することができました。

櫻山:

さらに、ブランドブックを活用した定期的な勉強会や社長自らによる200人以上の社員との個別面談活動などを通じて、ブランディングのきっかけとなった理念の浸透も一歩ずつ進んでいると実感しています。

今後も、うずら卵のトップ企業として、うずら卵の生産者を守るべく様々な新しい施策を複合的に実施していくとともに、インターナルブランディングを強化して理念浸透を図っていければと思います。

※掲載の記事は2025年7月時点の内容です。

掲載内容が変更となっている場合がございますので、ご了承ください。

【登録無料】

会員サイト「メイク」